释迦塔“疑云”

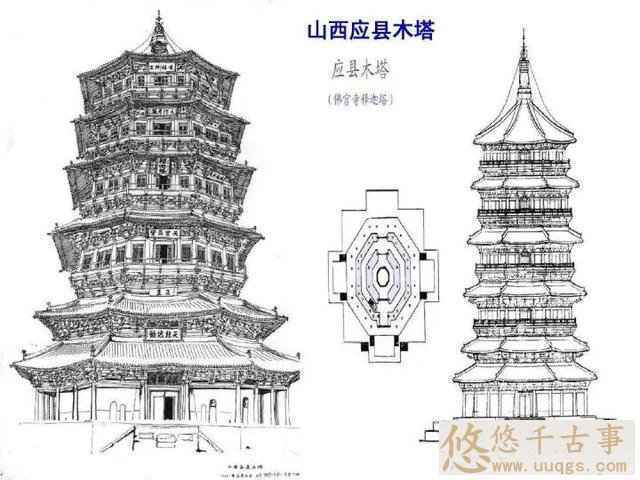

释迦塔位于山西省应县城西北佛宫寺内,因塔内供奉释迦佛,故名释迦塔,俗称“应县木塔”。塔建造在4米高的台基上,塔高67.31米,底层直径30.27米,呈平面八角形,整个木塔共用红松木料3000立方米、2600多吨,无钉无铆,是中国现存最高最古老的一座木构塔式建筑,与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称“世界三大奇塔”。2012年11月,释迦塔被列入世界文化遗产预备名录。2016年,释迦塔获吉尼斯世界纪录认定,为世界最高的木塔。

释迦塔如何逃过地震、兵火的摧残而上千年屹立不倒?它的“身世”为何难倒世人?木塔里又埋藏着什么宝藏呢?

身世之谜

“此塔只应天上有,缘何独立在应州?”确实如此,雁门关外,究竟何人修建了木塔?如此华丽浩大的建筑为何又被遗忘在历史的角落?

面对提问,应县人总会诉说这样美丽的故事。传说工匠之祖鲁班的妹妹是一位巧夺天工的绣女,有一天她提出要与哥哥赛手艺。她说:“哥哥,我在一夜里能做十二双绣花鞋,你如果能在一夜里盖起一座十二层的木塔,就算你的手艺高。”于是兄妹俩便比试起来。刚过三更天,妹妹做的十二双绣花鞋只剩一双鞋的沿口没有缉住。她觉得赢定了,便偷偷地去打探一下哥哥的虚实。她出去一看,只见一座十二层的木塔已经拔地而起,话说这巨大的宝塔压得土地爷直叫喊:“我受不了啦!我受不了啦!”鲁班一看,塔果然一直往下陷,鲁班便举手一推,将塔分成两截,上半部被他一掌拍到了今天的内蒙古一带,留下的部分慢慢地钻出地面,就成了如今的释迦塔。

释迦塔大殿一层的门楣上绘有三个女人的画像,据称其中一个就是宝塔的修建者——萧挞里萧皇后(辽兴宗耶律宗真的皇后)。明万历年间《应州志》的修撰者田蕙曾寻找过建塔的线索,但仅得石一片,上书“辽清宁二年(1056)田和尚奉敕募建”数字而已。木塔第三层的匾额上题文“大辽清宁二年(1056)特建宝塔,大金明昌五年(1194)增修益完”。据史书记载,辽兴宗、道宗时期崇佛达到疯狂的程度,“贵戚望族化之,多舍男女为僧尼”。而据《契丹国志》载,应县正是萧皇后的故里,她死后的哀册中也提到“建宝塔而创精兰百千处”。另外,在辽设立西京(大同府)之后,应县地区愈发重要,囤积了大量财富。因此现在很多人认为应州籍萧皇后是最有能力也是最有可能建造释迦塔的人,一来弘扬佛法,二来显示其皇家地位。

此外,也有人认为,作为雁门关外的最高建筑,地处战略要地的应州释迦塔也具有“料敌塔”的作用。

多少年来对于释迦塔的身世众说纷纭,有人认为此塔建于北魏太和十五年(491);也有人认为建于后晋天福年间(936~943)。但鉴于可考资料少得可怜,千百年来,木塔身世一直是一个谜。

千年不倒

在天灾人祸的摧残之下,无数辉煌的殿宇灰飞烟灭;然而,释迦塔却逃过种种劫难得以上千年屹立不倒。

据史书记载,元大德九年(1305)四月,大同路发生强烈地震,有声如雷,波及木塔。元顺帝时,应州大地震七日,塔旁舍宇皆倒塌,唯木塔屹然不动……更令人惊叹的是,在1926年发生的军阀混战中,释迦塔中弹200余发,至今弹痕可见,可仍未伤其分毫。1948年解放应县时,12发炮弹又击中释迦塔,木塔仍傲然挺立。

中国工程院院士叶可明和江欢成认为,保证释迦塔千年不倒的原因首先是其结构设计十分精巧。从结构上看,木塔是采用两个内外相套的八角形,将木塔平面分为内外槽两部分,内外槽之间又分别有地袱、栏额、普柏枋和梁、枋等纵向横向相连接,构成了一个刚性很强的双层套桶式结构。这样,就大大增强了木塔的抗倒伏性能。

释迦塔的暗层设计也极为巧妙。每两层之间都设有一个暗层,这些暗层实际起到坚固的结构层的作用。同时在历代加固的过程中,又在暗层内非常科学地增加了许多弦向和经向斜撑,组成了类似于现代的框架构层。这个结构层具有较好的力学性能,有效提高了塔身抗弯抗剪和抗震的能力,从而造就了释迦塔超凡的稳固性。

释迦塔对斗拱的使用也十分合理。木塔内外共设计有54种斗拱,每种斗拱都有一定的组合,形态各异、科学严密,把梁、柱、枋有机结成一个整体,而且斗拱之间不是刚性连接,所以在受到大风、地震等水平力作用时,木材之间产生一定的位移和摩擦,从而可吸收和损耗部分能量,起到了调整变形的作用。